Noten: Ist das wirklich nötig?

Noten: Für die einen sind sie unabdingbar, für andere ein alter Zopf, der längst abgeschnitten gehört. Im Kanton Zürich hat der Kantonsrat kürzlich entschieden, dass Noten ab der 2. Klasse obligatorisch sind und Schulen nicht auf andere Feedbackvarianten ausweichen dürfen. Die Stiftung Mercator hat mich deshalb für einen Artikel gebeten, zu den häufigsten Argumenten für Noten Stellung zu nehmen:

«Die Abschaffung der Noten ist nur der erste Schritt zur Abschaffung des Leistungsprinzips.» «Noten sind unabdingbar als Feedback für den Lernstand.»

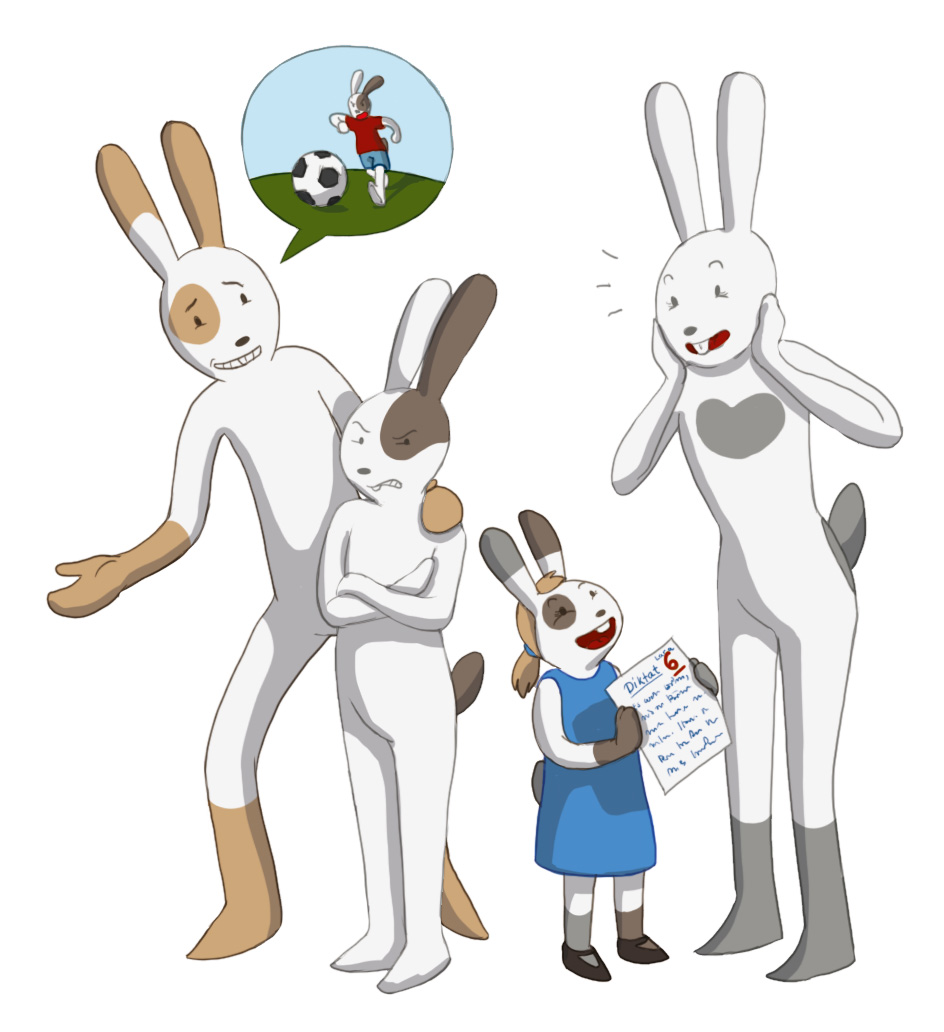

Was genau spiegeln Noten wider? Mit Hilfe von Noten wird die Leistung von Kindern und Jugendlichen mit einem Standard verglichen: Mit dem, was zu einem bestimmten Zeitpunkt an Wissen und Können erwartet wird sowie mit der Klasse. Kinder erfahren durch die Note also, wo sie im Vergleich zu anderen stehen.

Verfechter/innen von Noten argumentieren, dass dieser Vergleich Schüler/innen anspornt.

Das Problem, das wir gerade in der Primarschule haben, ist dabei folgendes: Die Klassen sind unglaublich heterogen. Die Kinder lernen unterschiedlich schnell.

Ein sozialer Vergleich durch Noten kann auf Schüler/innen im Mittelfeld durchaus motivierend wirken. Sie merken vielleicht: Wenn ich mich anstrenge, kann ich mich verbessern.

Demotivierend wirken Noten hingegen auf zwei andere Gruppen: Die leistungsschwächeren und -stärkeren Schüler/innen. Kinder, die größere Schwierigkeiten haben, rechnen, lesen und schreiben zu lernen, erhalten durch Noten immer wieder die folgende Botschaft: Du genügst nicht! Egal, wie sehr du dich anstrengst, du schaffst es sowieso nicht, unsere Erwartungen zu erfüllen und mit den Anderen Schritt zu halten.

Demotivierend wirken Noten hingegen auf zwei andere Gruppen: Die leistungsschwächeren und -stärkeren Schüler/innen. Kinder, die größere Schwierigkeiten haben, rechnen, lesen und schreiben zu lernen, erhalten durch Noten immer wieder die folgende Botschaft: Du genügst nicht! Egal, wie sehr du dich anstrengst, du schaffst es sowieso nicht, unsere Erwartungen zu erfüllen und mit den Anderen Schritt zu halten.

Das ist nicht nur für diese Schüler/innen eine höchst problematische Rückmeldung. Sie ist auch für Lehrkräfte schwer auszuhalten. So melden mir Lehrpersonen immer wieder zurück: «Am Montag baue ich das Kind auf, vermittle ihm, dass sich Lernen lohnt und es dranbleiben und sich anstrengen soll – und am Donnerstag muss ich ihm eine schlechte Note zurückgeben und sehe, wie alles in sich zusammenfällt, woran ich mit diesem Kind gearbeitet habe.»

Die andere Gruppe, für die sich soziale Vergleiche demotivierend auswirken, sind die begabteren Schüler/innen. Es ist nicht unüblich, dass diese beispielsweise beim Eintritt in die erste Klasse den gesamten Stoff des Jahres im Fach Mathematik bereits können. Diese Kinder merken: Für gute Noten muss ich keinen Finger krumm machen.

Das größte Problem an Noten sehe ich aber darin, dass sie den Fokus auf die summative Beurteilung legen anstatt auf die formative. Wenn die Schule darauf ausgelegt ist, dass Kinder und Jugendliche möglichst viel lernen, würden wir doch Folgendes erwarten: Das Kind bereitet sich auf die Lernkontrolle vor. Die Kontrolle gibt eine Rückmeldung darüber, was das Kind bereits verstanden hat und was noch nicht und bildet damit die Grundlage für weiteres Lernen, wobei das Kind nicht Verstandenes aufarbeiten kann.

Bei Noten stehen jedoch meist die Bewertung und der Vergleich im Vordergrund. Dem Kind wird quasi mitgeteilt: «Ich sehe anhand deiner ungenügenden Note, dass du diesen Stoff nicht verstanden hast. Und jetzt gehen wir weiter.» Wenn ein Kind in den letzten drei Mathematikprüfungen ungenügende Noten hatte, dann weiß die Lehrkraft bereits, dass viele wichtige Grundlagen fehlen und dieses Kind bei der nächsten Prüfung sowieso wieder schlecht abschneiden wird. Ihm dann über Jahre hinweg immer wieder zurückzumelden, dass es nicht genügt, bringt ihm überhaupt nichts, um sich zu verbessern – diese Botschaft wird aber mit größter Wahrscheinlichkeit sein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen untergraben und einen massiven Widerwillen gegen bestimmte Fächer, die Schule oder sogar das Lernen an sich befeuern.

Kinder und Jugendliche müssen Feedback erhalten, damit sie sich weiterentwickeln können. Die Behauptung «Noten sind unabdingbar als Feedback für den Lernstand» ist jedoch falsch. Es gibt sehr viel bessere Möglichkeiten, jemandem zurückzumelden, was er bereits kann, woran er oder sie noch arbeiten sollte und welches die nächsten Schritte sind als eine Zahl.

«Die Volksschule hat einen Selektionsauftrag.»

Wir könnten darüber diskutieren, inwiefern Selektion zu diesem frühen Zeitpunkt sinnvoll ist. Ich bleibe aber beim Thema Noten und dazu gilt: Wir sind für die Selektion nicht auf Noten angewiesen.

Die moderne Schule fordert von Lehrkräften, dass sie Kinder dort abholen, wo sie stehen und sie individuell fördern. Dazu passt es einfach nicht, dass wir gleichzeitig von den Lehrkräften verlangen, dass sie es irgendwie schaffen, dass die Kinder doch wieder zum selben Zeitpunkt an der Prüfung dasselbe können.

Manchmal steckt dahinter die irrige Vorstellung, dass individuelle Förderung die Unterschiede in der Leistung zwischen Schüler/innen minimiert. Dabei passiert genau das Gegenteil: Die Unterschiede werden dadurch grösser. Stellen Sie sich vor, ein rechenschwaches und ein mathematisch begabtes Kind werden im Mathematikunterricht individuell gefördert: Beide dürfen in ihrem Tempo lernen.

Für das rechenschwache Kind würde dies bedeuten: Das Tempo wird verlangsamt. Es darf sich länger bei den wichtigsten Grundlagen aufhalten und diese verinnerlichen. Anstatt den Stoff in der Klasse durchgenommen und nur wenig davon verstanden zu haben, hätte es in der Primarschule häufiger Erfolgserlebnisse, weil es Aufgaben lösen darf, die es zwar fordern, aber nicht überfordern, und ihm dadurch Lernfortschritte ermöglichen.

Das mathematisch begabte Kind hingegen würde nicht mehr ausgebremst mit Sätzen wie «da sind wir noch nicht» oder «ich weiß, dass du das schon kannst, aber es ist halt Hausaufgabe.». Es würde nicht dasitzen und sich langweilen, weil es bereits alles kann, was gerade unterrichtet wird. Stattdessen erhält auch dieses Kind Aufgaben, die es fordern – und zieht davon.

In der fünften oder sechsten Klasse würden wir – bei dieser Art von Unterricht – sehen, dass das eine Kind die wichtigsten Grundlagen beherrscht, während das andere sich darüber hinaus eine Vielzahl von weiterführenden Kompetenzen angeeignet hat. Aufgrund dessen, was das einzelne Kind beherrscht, wäre es für die Lehrkraft somit keineswegs unmöglich, eine Empfehlung für die weiterführende Schule abzugeben. Das rechenschwache Kind hat zwar in der Primarschule die Erfahrung machen dürfen, dass es mit etwas Anstrengung auch im Fach Mathematik Fortschritte machen kann; aber es wäre trotzdem klar, dass die Anforderungen auf dem Gymnasium – zumindest im Fach Mathematik – dieses Kind überfordern würden.

Ich würde mir wünschen, dass die Lehrmittelverlage endlich stärker auf die Individualisierung achten. So könnten beispielsweise moderne Schulbücher zu einem Thema jeweils Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bereitstellen. Kinder, die Niveau 1 beherrschen, können an Niveau 2 oder 3 arbeiten und eine entsprechend Lernkontrolle ablegen, wobei die Lehrkräfte auch hier die Möglichkeit haben sollten, sich die entsprechenden Kontrollen einfach auszudrucken, anstatt sie selbst zu erstellen. Die Einteilung beim Übertritt würde dann nicht von Noten abhängen, sondern davon, auf welchem Niveau ein Kind arbeiten und Erfolgserlebnisse haben kann.

Kurzum: Nur, damit man eine Selektion vornehmen kann, ist es absolut nicht nötig, einigen Kindern jahrelang das Gefühl zu geben, dass sie nicht genügen.

«Ein wirklich faires Bewertungssystem gibt es nicht, die aktuelle Diskussion lediglich an Noten aufzuhängen, ist verkürzt.»

Objektivität und Fairness ist vor allem bei Übertrittsentscheidungen wichtig. Vor dem Hintergrund, wie lange Kinder die Schule besuchen und wie sehr die Lernbiographie den weiteren Lebensweg prägt, geht es um mehr als eine möglichst objektive und genaue Messung. Wenn wir möchten, dass Kinder ihre Neugier und ihre Lernfreude erhalten können und auf lebenslanges Lernen vorbereitet werden, brauchen sie Feedback, nicht Noten: Feedback darüber, was sie bereits können, was sie noch lernen sollten und wie ihnen das Schritt für Schritt gelingen könnte.

«Lernen ist schließlich nicht einfach Spaß. Kinder müssen auch hie und da dazu gezwungen werden.»

Als ich an der Universität Fribourg unterrichtete, konnte ich den Übergang vom Lizentiats-System ins Bachelor-Master-System miterleben. Das brachte einige Änderungen mit sich. Neu wurde beispielsweise die Anwesenheit kontrolliert. In jeder Vorlesung wurden Listen herumgegeben und die Studierenden mussten unterschreiben, dass sie den Unterricht besucht hatten. Ebenfalls neu: In jeder Vorlesung musste in jedem Semester eine Prüfung abgelegt werden um ECTS-Punkte zu sammeln. Die Studierenden wurden damit viel stärker überwacht und zum Lernen gezwungen.

Dabei konnte ich einige spannende Beobachtungen machen, die mich an die Theorie x und y von Prof. Douglas McGregor erinnerte, die dieser bereits in den 60er Jahren am MIT aufstellte. Nach dieser Theorie lassen sich Führungskräfte nach ihrem Menschenbild grob in zwei Gruppen einteilen.

Theorie x geht davon aus, dass der Mensch grundsätzlich faul und minimalistisch ist und durch Kontrolle, Konkurrenzkampf, Belohnung und Bestrafung motiviert werden muss.

Theorie y hingegen nimmt an, dass Menschen grundsätzlich engagiert, motiviert und leistungsbereit sind, gerne Verantwortung übernehmen und auch bereit sind, mühsame Aufgaben zu erledigen und sich anzustrengen, wenn sie einen Sinn darin sehen.

Theorie y hingegen nimmt an, dass Menschen grundsätzlich engagiert, motiviert und leistungsbereit sind, gerne Verantwortung übernehmen und auch bereit sind, mühsame Aufgaben zu erledigen und sich anzustrengen, wenn sie einen Sinn darin sehen.

Der Clou dahinter: Egal welchem Menschenbild eine Führungskraft anhängt, sie wird recht behalten. Die Geführten verhalten sich nach einiger Zeit gemäß den Erwartungen der Führungskraft.

Um beim eingangs erwähnten Beispiels zu bleiben: Sobald es hieß, dass die Studierenden zu 80% der Zeit anwesend sein mussten, um den Kurs zu bestehen, war es ihnen plötzlich wichtig, die zwei Vorlesungen, die sie fehlen durften, auch wirklich zu verpassen.

Sie fragten plötzlich ständig nach, ob dieser oder jener Inhalt Prüfungsstoff sei und überlegten andauernd, wie sie mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Punkte sammeln konnten. Sie konzentrieren sich zwar stark auf die Prüfungen – dafür ließ das Interesse an allem anderen merklich nach. Oft hatte ich mit den Studierenden Diskussionen darüber, dass sie hier sind, um Psychologin oder Psychologe zu werden und nicht, um diese blöden Punkte zu sammeln. Gleichzeitig nahm unter den Dozierenden die Überzeugung zu, dass die Studierenden «heute» nicht mehr so interessiert und intrinsisch motiviert sind wie früher und deswegen die Prüfungen und Anwesenheitspflichten nötig seien.

Egal, auf welchem Menschenbild ein System beruht: Gute Leistungen sind beiderorts möglich. Unter den Ländern, die in der PISA-Studie oft die obersten Plätze abräumen, finden sich Vertreter beider Kategorien.

Länder wie Südkorea setzen vor allem auf Druck: Schüler/innen und Eltern wissen, dass gute Noten ihre einzige Chance sind und sind in vielen Fällen bereit, alles dafür zu opfern. Zur Not auch die Gesundheit.

Andere Spitzenreiter wie Finnland oder Schweden verzichten bis zur 8. Klasse auf Noten. Stattdessen stellen sie die Bedürfnisse der Schüler/innen in den Mittelpunkt, setzen auf die Neugier der Kinder, auf eine kooperative Gemeinschaft statt Konkurrenzkampf und die Beziehung der Lehrkraft zu den Lernenden.

Wenn unter beiden Bedingungen gute Leistungen möglich sind, stellt sich am Ende die Frage: Was wünschen wir unseren Kindern? In welche Richtung soll sich das Schulsystem entwickeln? Und auf welche Art von Jobs wollen wir sie vorbereiten? Auf solche, in denen auf Eigenverantwortung, intrinsische Motivation und Kooperation gesetzt wird? Oder sollen unsere Kinder in erster Linie lernen, sich Vorgesetzten unterzuordnen, die mit Kontrolle, Druck und Anreizsystemen arbeiten?

«Wir Erwachsenen werden im Job schließlich auch beurteilt und bewertet.»

Das stimmt, Erwachsene werden auch beurteilt. Allerdings habe ich bis jetzt noch kaum mitbekommen, dass Erwachsene regelmäßig benotet werden.

Wenn wir Noten so hilfreich finden: Weshalb bestehen dann die meisten Mitarbeiterbeurteilungen aus Gesprächen mit einigen positiven Punkten und einem Verbesserungsvorschlag?

Als wir an einem Gymnasium bei einer Lehrerfortbildung über Noten sprachen und dieses Argument aufkam, spielte ich mit den Lehrkräften das folgende Szenario durch: Stellen Sie sich vor, sie erhalten eine neue Schulleitung. Diese beschließt, dass fortan alle Lehrkräfte jeden Monat benotet werden. Alle zwei Wochen besucht die Leitung eine Lektion jeder Lehrperson und vergibt im Anschluss eine Note. Dabei achtet sie natürlich darauf, dass die Noten genügend streuen und auch einige Lehrkräfte ungenügend sind. Wer am Ende des Semesters zu schlecht abgeschnitten hat, erhält ein Semester Zeit, sich zu verbessern. Sonst muss diese Person die Schule leider verlassen.

Irgendwie fanden die Lehrkräfte diesen Vorschlag gar nicht gut. Sie meinten, dass man Unterricht nicht so einfach beurteilen könnte und man nicht sicherstellen könnte, dass die Schulleitung objektiv und fair beurteilt. Das sind gute Argumente gegen Noten, die übrigens bei der Beurteilung eines Schüleraufsatzes genauso ihre Gültigkeit haben.

Wie geht es Ihnen damit? Hätten Sie gerne Noten von Ihren Vorgesetzten? Oder wäre Ihnen eine individuellere Beurteilung, die Ihnen in erster Linie dabei hilft, sich zu verbessern, lieber?

«Muss man Kinder und Jugendliche nicht auch daran gewöhnen, dass sie in unserer Welt beurteilt werden?»

Dieses Argument höre ich oft. Wie ich bereits beschrieben habe, ginge es bei einer Abschaffung von Noten nicht darum, jegliches Feedback abzuschaffen und keine Forderungen mehr zu stellen – sondern andere Wege zu nutzen.

Aber es lohnt sich, nochmals genauer hinzuschauen. Das Erste, was dabei auffallen dürfte: Viele Erwachsene werden im späteren Leben nie mehr so hart und klar beurteilt wie als Kinder oder Jugendliche. Wie viele Ihrer Vorgesetzten wurden aufgrund schlechter Leistungen degradiert? Wie viele Kolleginnen und Kollegen entlassen?

Oder wenn wir diesen Blickwinkel auf die Schule anwenden: Als Schüler hörte ich am Gymnasium oft, dass diese Schule Ansprüche stellt und Leistungsbereitschaft erwartet wird: Wer ungenügende Noten schreibt, muss das Jahr wiederholen oder die Schule wechseln. Mich hat es als Schüler immer wieder irritiert, dass diese Erwartung nur für uns gilt. Wir hatten zum Glück sehr viele gute Lehrkräfte, aber auch zwei, die keine Minute in die Unterrichtsvorbereitung investierten. Der eine nickte sogar regelmäßig ein und kam dauernd zu spät. Alle an unserer Schule wussten darüber Bescheid: Schüler/innen, Lehrkräfte und die Schulleitung. Trotzdem ließ man diese Lehrkräfte gewähren.

Wenn wir schon Kinder und Jugendliche an Beurteilung und einen gewissen Leistungsdruck gewöhnen möchten, dann sollten sie wenigstens das Gefühl haben, dass diese Spielregeln auch für die Erwachsenen gelten. Ab und zu sollte auch eine Lehrkraft die Schule aufgrund mangelnden Einsatzes verlassen müssen.

Natürlich gibt es Jobs und Firmen, bei denen ein starker Bewertungs-, Leistungs- und Konkurrenzdruck herrscht. Aber Erwachsene können sich in der Regel aussuchen, ob sie in so einem Umfeld arbeiten möchten. Und falls sie bemerken, dass diese Firma oder der derzeitige Beruf nicht ihren Stärken und Wünschen entspricht, können sie kündigen und sich etwas anderes suchen. Das können Kinder nicht.

Aus all diesen Gründen verstehe ich nicht, wieso wir Kinder und Jugendliche einem stärkeren Leistungsdruck aussetzen als die meisten Erwachsenen?

«Jugendliche akzeptieren Noten als selbstverständlich und fordern diese teilweise sogar ein.»

Ja. Es fragt sich nur: Welche? Normalerweise sind es die Gewinner, die ein System aufrechterhalten möchten. Wer immer wieder mit guten Noten belohnt wird – vielleicht sogar noch für wenig Arbeit – wird nichts gegen Noten haben. Wer sich immer wieder anstrengt und trotzdem keine Erfolge erzielt oder vor Prüfungen solche Angst hat, dass er oder sie in der Nacht davor regelmäßig nicht einschlafen kann, sieht das wahrscheinlich anders.

Das Problem ist, dass die Entscheidungen normalerweise von den Gewinnern getroffen werden. Politiker/innen, die beispielsweise Ziffernnoten fordern, waren sehr wahrscheinlich keine Schüler/innen, die jahrelang unter schlechten Noten litten. Vielleicht wird der eine oder andere eine «heroische Geschichte» zum Besten geben wie: «Also in der dritten Klasse des Gymnasiums, da hatte ich auch mal eine schlechte Note in Mathe. Das war für mich dann der Wake-Up Call. Ich habe mich voll reingehängt und hatte im Semester drauf eine richtig gute Note!». Wie es ist, wenn man jahrelang die Rückmeldung erhält, dass man nicht genügt, kann sich jemand, der meistens Erfolg hatte, oft nicht vorstellen.

Auf einer Zugfahrt setzte sich im Speisewagen kürzlich ein ca. 70jähriger Mann an meinen Tisch. Er fragte mich, was ich beruflich mache und ich erzählte ihm, dass ich Psychologe bin und unter anderem Kinder und Jugendliche coache, die in der Schule Schwierigkeiten haben. Plötzlich hatte er Tränen in den Augen. Er erzählte mir, dass er eine Leseschwäche habe und in seiner Schulzeit Jahr für Jahr schlechte Noten bekam: «Ich dachte einfach, dass ich dumm bin. Ich glaube das noch heute. Wissen Sie, auch wenn man dann beruflich etwas erreicht, das bleibt einfach in einem drin. Das kriegt man nie mehr weg.»

Vielleicht sollten wir Menschen wie ihm ein bisschen öfter zuhören.

Und falls Sie mir zustimmen und vielleicht gleich damit loslegen möchten, dass die Schule sich nicht ändern will: Hier in der Schweiz sind die Lehrkräfte mehrheitlich bereit für Veränderungen und setzen sich ein für eine kindgerechte Schule. Es ist – wie jetzt in Zürich - immer wieder die Politik und ein breiter Teil der Bevölkerung, die vehement daran festhalten, dass alles so bleibt wie es ist. Oder wie der Tagesanzeiger titelte: «Lehrpersonen müssen Noten geben, ob sie wollen oder nicht. Am Montag soll eine Schulnoten-Pflicht im Gesetz verankert werden.»

Unsere Bücher

Mit einem Klick auf das jeweilige Cover gelangen Sie direkt zur Bestellmöglichkeit:

Das Autorenteam Stefanie Rietzler und Fabian Grolimund