Wie schaffe ich es, meinen eigenen Perfektionismus nicht an mein Kind weiterzugeben?

„Ich will nur das Beste für mein Kind“ – dieser Gedanke ist den meisten Eltern vertraut. Doch wenn sich dahinter ein hoher eigener Anspruch verbirgt, kann daraus schnell Druck werden. Besonders perfektionistische Eltern machen sich oft Sorgen: Übertrage ich meinen Perfektionismus auf mein Kind? Was, wenn mein Kind nie mit sich zufrieden ist – so wie ich manchmal?

Die gute Nachricht: Allein die Tatsache, dass du dir diese Fragen stellst, ist ein wichtiger erster Schritt. Denn wenn du deine eigenen Muster erkennst, kannst du bewusst gegensteuern – und deinem Kind ein wertvolles Vorbild im Umgang mit Fehlern und Ansprüchen sein.

Was ist Perfektionismus eigentlich?

Psychologisch gesehen ist Perfektionismus mehr als nur „alles besonders gut machen wollen“. Er umfasst oft:

- Hohe Erwartungen an sich selbst

- Angst vor Fehlern

- Übermäßige Selbstkritik

- Das Gefühl, nie gut genug zu sein

Perfektionismus kann von außen kommen (z. B. durch Erwartungen der Familie oder Gesellschaft), aber auch stark aus dem Inneren. Besonders problematisch wird es, wenn sich der eigene Selbstwert nur noch über Leistung definiert.

Mehr dazu - und einer eher förderlichen Variante von "Perfektionismus" bzw. hohen Ansprüchen - erfährst du im folgenden Video:

Warum Kinder so schnell übernehmen, was wir ausstrahlen

Kinder lernen nicht nur durch Worte – sondern vor allem durch Beobachtung. Wenn sie sehen, wie du mit dir selbst umgehst, wenn du Fehler machst, einen Misserfolg erlebst oder jemand unzufrieden mit dir oder deiner Leistung ist, übernehmen sie diese Haltung oft unbewusst.

Mütter und Väter, die selbst perfektionistisch sind und darunter leiden, möchten ihrem Kind diesen Druck gern ersparen. In der Folge betonen sie oft besonders stark, dass «es doch nur Noten sind», jeder Fehler macht und man doch nicht immer gut sein muss. Das ist gut gemeint, aber transportiert eine Doppelbotschaft, die Kinder nicht richtig einordnen können: Meine Mutter, mein Vater sagen mir zwar, dass Fehler nicht schlimm sein sollen – aber für sie selbst ist es jedes Mal eine halbe Katastrophe.

Kinder spüren, wenn wir unauthentisch sind. Aber wie soll man dann vorgehen?

Selbstöffnung

Während die Eltern für Kleinkinder oft noch unendlich stark, wissend und unbesiegbar sind, nehmen Grundschulkinder immer differenzierter wahr, dass ihre Eltern auch Schwächen und Schwierigkeiten haben.

Das gibt dir die wunderbare Möglichkeit, dich offen mit deinem Kind auszutauschen.

Dadurch kannst du deinem Kind sinngemäss mitteilen: «Ja, mir fällt es tatsächlich schwer, bei mir selbst mit Fehler und Misserfolgen umzugehen. Oft habe ich wirklich das Gefühl, alles perfekt machen zu müssen. Aber das tut mir nicht gut und das möchte ich gerne ändern.»

Alleine dadurch fällt es deinem Kind bereits leichter, eine Botschaft wie «Fehler sind Teil des Lernprozesses» anzunehmen – weil es merkt: Diese Haltung wünschen sich meine Eltern für mich und eigentlich auch für sich selbst.

Mach dich mit deinem und für dein Kind auf den Weg

Wusstest du, dass Kinder viel mehr von jemandem lernen können, der ähnliche Schwierigkeiten hat wie sie und sie überwindet als von einem Vorbild, das schon alles kann?

In der Psychologie spricht man von einem Coping- oder Bewältigungsmodell.

Während ein Mastery-Modell uns nur zeigen kann, wie es aussieht, wenn man den Zielzustand erreicht hat, ist ein Coping-Modell ein echter Wegbegleiter. Hier können wir Lösungswege abschauen, zusehen, wie sich jemand überwindet und sich von alten Mustern löst.

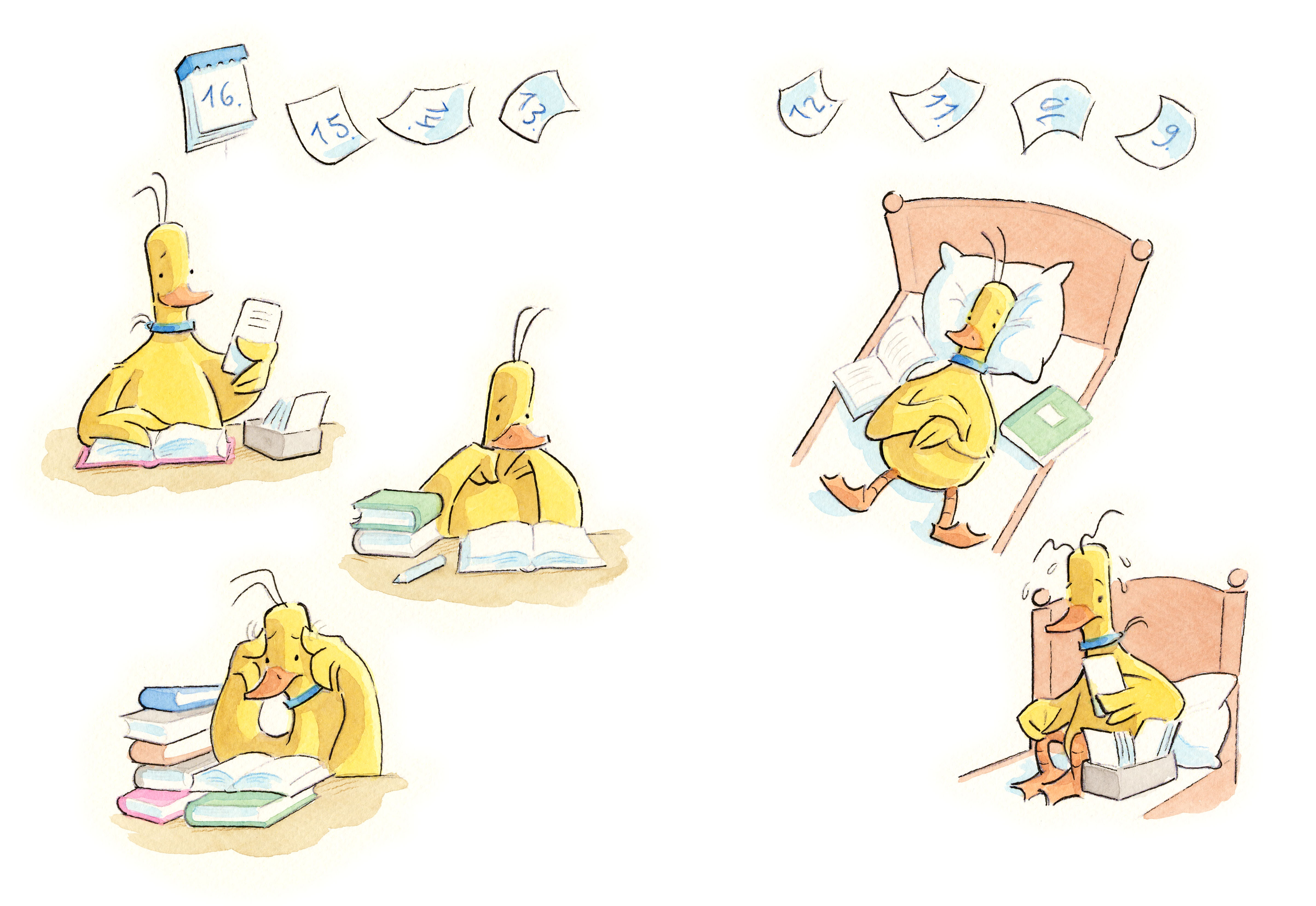

In unserem Kinderroman «Du schaffst das, Merle!» schlägt sich unsere junge Ente Merle mit Leistungsdruck, Prüfungsängsten und unerbittlichen Ansprüchen an sich selbst herum. Im Verlauf ihres Abenteuers enttarnt sie ihren «Tyrannicus», diese harte, kalte, verächtliche Stimme, die ihr immer einflüstert, dass sie nicht gut genug ist, sich keine Fehler erlauben darf und es sowieso nicht schaffen wird. Schritt für Schritt lernt Merle, ihren Tyrannicus zu schrumpfen und auf die sanftere, ermutigende, liebevollere Stimme in ihrem Inneren zu hören.

Du kannst dir sicher vorstellen, dass Kinder, die selbst perfektionistisch sind, mehr von dieser Figur lernen können, als von einer, die von Anfang an entspannt mit Prüfungen umgeht, sich von Noten nicht aus dem Konzept bringen lässt etc.

Dasselbe gilt für dich: Stell dir vor, dein Kind liest gemeinsam mit dir Merles Geschichte. Mit welch einem Elternteil könnte es sich mehr verbinden, seine Sorgen teilen und neue Sichtweisen entdecken? Mit jemandem, der oder die sagt: «Wie kann man sich nur so reinsteigern? Mir waren Prüfungen immer egal, Noten sind doch nur Noten» oder mit einem Elternteil, das zu eigenen Unsicherheiten steht und sagt: «Ich glaube, ich habe auch so einen Tyrannicus. Bei mir wird der immer laut, wenn … und bei dir?»

Gemeinsam neue Wege gehen

Auf die Frage nach ihrer Lieblingslehrerin erzählte uns eine Schülerin: «Sie war Teil der Klasse. Einmal gingen wir in den Kletterpark. Einige hatten Höhenangst. Und sie auch. Aber sie hat sich überwunden - für uns. Und viele haben sich dann auch getraut.»

Wie schön, wenn Kinder erleben dürfen: Die Erwachsenen um mich herum sind immer noch dabei, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Auch ich darf also mein Leben lang lernen und mich entwickeln.

Vielleicht reagierst du das nächste Mal, wenn dein Kind etwas sagt wie «Ich muss das aber können!» oder «ich schaffe das nicht!» anders: Anstatt zu widersprechen («Sag doch nicht so was!», «Ich weiß, dass du das kannst!») kannst du dich mit ihm verbinden: „Hm… weißt du, solche Gedanken kenne ich von mir selbst auch.“ Achte darauf, wie dein Kind reagiert. Ist es überrascht oder neugierig? Möchte es mehr darüber wissen, ein Beispiel hören?

Kinder fühlen sich oft sehr einsam mit ihren perfektionistischen Ansprüchen und merken rasch: Darüber spricht man besser nicht – sonst kommen nur simple Tipps und Gegenargumente. Gerade deshalb ist es so heilsam, wenn man einen Rahmen aufspannt, damit Kinder auch solche Befürchtungen teilen können, ohne sich falsch oder alleine damit zu fühlen.

Anstatt frontal gegen perfektionistische Haltungen anzugehen, kannst du gemeinsam mit deinem Kind eine der Übungen aus unserem Buch „Du schaffst das, Merle!“ ausprobieren. So geht es beispielsweise in der ersten Übung darum, den Tyrannicus genauer kennenzulernen:

- Wie sieht er aus?

- Was sagt er zu mir? In welchem Tonfall?

- Wie fühle ich mich dann?

Behutsam kann man dann etwas genauer hinschauen sich fragen: „Tut mir das gut? Hat der Tyrannicus wirklich recht? Wie könnte man das noch sehen?“

Du kannst den Anfang machen. Achte darauf, ein Beispiel zu nehmen, das dein Kind emotional nicht überfordert. Vielleicht schämst du dich sehr schnell, wenn die Wohnung nicht blitzeblank ist und Besuch vor der Tür steht? Und dein Tyrannicus quält dich mit Vorwürfen wie: „Du hast deinen Haushalt überhaupt nicht im Griff! Was denken die, wenn sie diesen Saustall sehen? Warum kriegen die anderen das hin, nur du wieder nicht?“

Vielleicht merkst du, dass das Wort „Saustall“ eine ziemliche Übertreibung ist und dir gar nicht guttut. Und dein Kind fügt möglicherweise an: „Aber die anderen kriegen das doch nicht besser hin. Bei den meisten meiner Freundinnen ist viel mehr Unordnung als bei uns!“

Schritt für Schritt kann jeder von euch seinen Tyrannicus besser kennenlernen, seine Spielchen entlarven und ihm seine Macht entziehen – natürlich im Wissen, dass man ihn nie ganz los wird und das auch nicht muss.

Buchtipp: "Du schaffst das, Merle!" - ein Mitmachbuch für junge Perfektionist/innen

(mit einem Klick auf das Cover gelangen Sie direkt zur Bestellmöglichkeit)

(mit einem Klick auf das Cover gelangen Sie direkt zur Bestellmöglichkeit)

Ein Buch, das Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 12 Jahren dabei hilft:

- zu erkennen, dass ihr Wert als Mensch nicht von guten Noten oder Leistungen abhängt und sie sich Liebe nicht verdienen müssen.

- Fehler als Teil des Lernprozesses anzunehmen und gelassen mit ihnen umzugehen.

- den Mut und die Ausdauer zu entwickeln, um bei Schwierigkeiten am Ball zu bleiben, anstatt mit einem „Ich kann das nicht! Ich bin sowieso zu dumm!“ das Handtuch zu werfen.

- den Kreislauf aus unerbittlichen Leistungsansprüchen, Prüfungsängsten und Selbstkritik zu durchbrechen.