Perfektionismus: Was sind die Ursachen?

Für manche Kinder und Jugendlichen ist nur perfekt gerade gut genug. Sie legen eine hohe Messlatte an, können sich Fehler kaum verzeihen, denken ständig über ihre Leistungen nach und glauben, nur dann liebenswert zu sein, wenn sie sich und ihr Können unter Beweis stellen. Gleichzeitig fühlen sie sich schnell verunsichert: „Schaffe ich das?“, „Ich kann das sowieso nicht!“. Werden sie mit einer neuen Aufgabe oder einer Herausforderung konfrontiert, ist das für sie oft so unangenehm, dass sie sich am liebsten gar nicht darauf einlassen oder bei -auch kleinen- Anfangsschwierigkeiten frustriert das Handtuch werfen. Misserfolge belasten sie lange, über Erfolge können sie sich hingegen kaum freuen.

Doch woher kommt diese Neigung? Werfen wir dazu einen Blick in die Forschung.

Genetik: Gibt es den geborenen Perfektionisten?

„Ist Perfektionismus angeboren? Oder hat er vor allem mit der Erziehung zu tun?“ Diese Frage taucht meist als erste auf, wenn man mit Familien über dieses Thema spricht.

Weder noch! Das legen zumindest verschiedene Forschungsergebnisse nahe. Je nach Untersuchung reichen die Schätzungen für die Erblichkeit von Perfektionismus zwischen zirka 25 bis 50 % (z.B. Kamakura und Team, 2003; Tozzi und Team, 2004; Moser und Team, 2012; Wade & Bulik, 2007; Iranzo-Tatay und Team, 2015). Das bedeutet, dass sich die Unterschiede zwischen Menschen in diesem Bereich zu etwa 25 bis 50% auf die Unterschiede in ihren Genen zurückführen lassen (und nicht, dass ein Viertel bis die Hälfte des Perfektionismus einer einzelnen Person an ihren Genen liegt). Bei Mädchen und Frauen scheint der genetische Einfluss stärker ins Gewicht zu fallen als bei Jungen und Männern.

Insbesondere der Hang, sich viele Sorgen über Fehler und mögliche Misserfolge zu machen, scheint eine erbliche Komponente aufzuweisen.

Komplizierter werden solche Schätzungen auch dadurch, dass bestimmte Gene nur dann zum Zug kommen, wenn sie durch spezifische Umwelteinflüsse aktiviert werden. Man spricht dann von Epigenetik.

Erziehung

Inwiefern Erziehungsverhalten der Eltern beim Kind perfektionistische Tendenzen befeuert, wird schon länger in der Fachwelt diskutiert. Dabei kristallisierten sich vier Wege heraus, über die Bezugspersonen dazu beitragen, dass Kinder hohe Leistungsansprüche entwickeln und äusserst sensibel auf Fehler reagieren.

Das Modell des sozialen Lernens

Der Sozialpsychologe Albert Bandura beschrieb bereits in den 60er Jahren, dass Kinder sich vieles durch Modelllernen aneignen. Sie beobachten andere Menschen und ahmen sie nach.

Sehen sie dabei, dass ihre Eltern eine hohe Messlatte an die eigenen Leistungen anlegen, sich viele Sorgen darüber machen, wie sie wirken und abschneiden und sich bei Fehler abwerten, wird es wahrscheinlicher, dass sie dieses Muster übernehmen.

Einige Studien weisen darauf hin, dass Kinder sich dabei eher am Elternteil desselben Geschlechts orientieren (siehe Smith und Team, 2022 für eine Übersicht).

Falls du vermutest, dass dein Kind sich seinen Perfektionismus bei dir „abschaut“, gibt es auch eine gute Nachricht: Du scheinst für dein Kind ein attraktives Modell zu sein, an dem es sich orientiert. Wenn du nun aktiv beginnst, dich diesen Schwierigkeiten zu stellen, kannst du für dein Kind zu einem Coping-Modell werden. Wir können uns neue Fähigkeiten und Eigenschaften besonders gut von Menschen abschauen, die ähnliche Probleme haben wie wir selbst – und diese gerade überwinden.

Für Kinder und Jugendliche ist es zudem ungemein motivierend, wenn sie erleben dürfen: Meiner Mutter, meinem Vater fällt auch nicht alles leicht. Sie können sich in mich und meine Schwierigkeiten einfühlen und sind – auch mir zuliebe – bereit, diese anzugehen. Dabei kann es für Kinder ein schönes Erlebnis sein, wenn man ein Buch zum Thema Perfektionismus wie „Du schaffst das, Merle!“ gemeinsam liest, über die Erlebnisse der jungen Ente spricht, Parallelen zum eigenen Alltag herstellt und die Übungen zusammen ausprobiert. Ganz nebenbei kann so eine Erfahrung auch die Eltern-Kind-Beziehung vertiefen.

Das Modell des ängstlichen Erziehungsstils

Manche Eltern sorgen sich stark um die Zukunft ihrer Kinder. Oft malen sie sich in allen Farben aus, was Schlimmes passieren könnte, wenn sich das Kind in der Schule zu wenig Mühe gibt, sich nicht mehr um seine Freundschaften bemüht oder in diesem oder jenem Bereich nicht „endlich die Kurve kriegt“.

Die Gespräche mit dem Kind drehen sich häufig um „nicht, dass du am Ende….“- Szenarien, Warnungen, bis hin zu Drohungen, was alles passieren könnte, wenn man Fehler macht, sich nicht richtig verhält oder zu wenig anstrengt.

Der Fokus liegt darauf, Misserfolge und Probleme möglichst im Keim zu ersticken und zu vermeiden.

Entsprechend entwickeln Kinder in diesem Klima eher ein ausgeprägtes Meidemotiv. Auch sie beginnen, ihre Umwelt auf Gefahren zu scannen, nehmen schnell den schlimmstmöglichen Ausgang an und verharren in negativen Denkmustern.

Sehr vieles dreht sich dann darum, ja nicht zu spät zu kommen, bloss nichts Falsches zu sagen, sich nicht zu blamieren, sich keine Fehler zu erlauben und keinesfalls eine schlechte Note zu erhalten.

Oft sind diese Kinder permanent angespannt. Erfolge sorgen nicht für Freude, sondern nur für einen winzigen Moment der Erleichterung, der bald durch die Sorge vor dem nächsten Test abgelöst wird.

Manche Kinder sehen die Lösung darin, ihren Eltern möglichst keinen Anlass zur Sorge mehr zu bieten. In der Folge treiben sie sich zu Höchstleistungen an, sind ganz brav und angepasst, um den Eltern zu signalisieren, dass sie sich nun wirklich entspannen dürfen.

Erkennst du dich in diesen Beschreibungen wieder? Dann regt sich an dieser Stelle vielleicht Widerstand in dir: „Aber ich meine es doch nur gut! Ich will ja nur nicht, dass meinem Kind etwas passiert! Nicht, dass ich etwas verpasse und es mir später Vorwürfe macht. Und die Welt ist nun mal ein gefährlicher Ort und die Zukunft sieht nicht rosig aus, bei allem, was ringsherum passiert!“

Möglicherweise sträubt sich alles in dir gegen die Vorstellung, dass ausgerechnet deine Bemühungen, für die Sicherheit deines Kindes zu sorgen, bei ihm zu Anspannung und Stress führen sollen. Eventuell hattest du selbst ein Elternteil, das du als unglaublich besorgt wahrgenommen hast und erinnerst dich noch gut daran, wie anstrengend das für dich als Kind war?

Das Modell der sozialen Erwartungen

Viele perfektionistische Kinder glauben, nur dann liebenswert zu sein, wenn sie gute Leistungen erbringen.

In manchen Fällen beruht diese Annahme auf realen Erfahrungen. Dann nämlich, wenn sie erleben, dass ihre Bezugspersonen ihnen vor allem dann Zuwendung, Aufmerksamkeit und Anerkennung schenken, wenn sie deren Erwartungen erfüllen oder etwas Besonderes leisten.

Die Psychologie-Professorin und Perfektionismus-Expertin Christine Altstötter-Gleich erzählt dazu: „Ich habe selbst zwei Söhne und habe in ihrer Jugend oft am Spielfeldrand beobachten dürfen, wie mit anderen Kindern geschimpft wurde: «Wie konntest du nur?! Warum hast du das nicht gesehen? Hättest du es doch so gemacht!» … Dass also mit Schärfe, Kälte und Missachtung auf Fehler reagiert wird, wenn die Kinder den hohen Standards der Eltern nicht gerecht werden. Das ist eine toxische Kombination! Es muss dann gar nicht geschlagen werden oder sonst etwas Dramatisches passieren, sondern sehr häufig reicht für die Entwicklung problematischer perfektionistischer Tendenzen schon dieses nicht mehr beachtet werden und der Mangel an Wertschätzung und Anerkennung. Denn für Kinder ist es ja essentiell, dass sie gesehen werden.“

In Weiterbildungen mit Erwachsenen fällt uns immer wieder auf, wie häufig Menschen ein tiefsitzendes Gefühl nicht zu genügen mit sich herumtragen. Sehr häufig hatten sie den Eindruck, es einem Elternteil nur selten recht machen zu können und darum kämpfen zu müssen, gesehen oder akzeptiert zu werden. Alles fehlerfrei und perfekt zu erledigen und besondere Leistungen zu erbringen, wird dann zu einer Strategie, um Beziehung und Bindung herzustellen.

Auf der anderen Seite haben wir auch viele Kinder und Jugendliche kennengelernt, die lediglich vermutet haben, dass ihre Eltern im Falle von schlechten Noten von ihnen enttäuscht wären. Eine Jugendliche meinte: „Meine Eltern freuen sich so über meine guten Noten. Die können ja nur enttäuscht sein, wenn ich diese Prüfung nicht schaffe. Das würde sicher ihr Bild, das sie von mir haben, total verändern!“ Ein offenes Gespräch mit den Eltern brachte Entlastung und Klarheit: Die Eltern konnten ihr glaubhaft versichern, dass Misserfolge Platz haben und sie für sie da sein würden, wenn sie den Test nicht besteht.

Beispiel aus unserem Kinderroman "Du schaffst das, Merle!"

Merle schüttelt den Kopf: „Ich muss hier dringend weitermachen. Das Vorspiel ist schon übernächste Woche! Esst ruhig ohne mich, ich mache mir später ein Müsli.“

Da watschelt Mama Ente heran und zupft Merle am Flügel: „Ach komm, das wird bestimmt klappen. Du darfst dich einfach nicht so unter Druck setzen. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Du hast bisher doch auch alles geschafft.“

„Warum sagst du das immer? Das nervt!“, ärgert sich Merle und schüttelt den Flügel ihrer Mama ab.

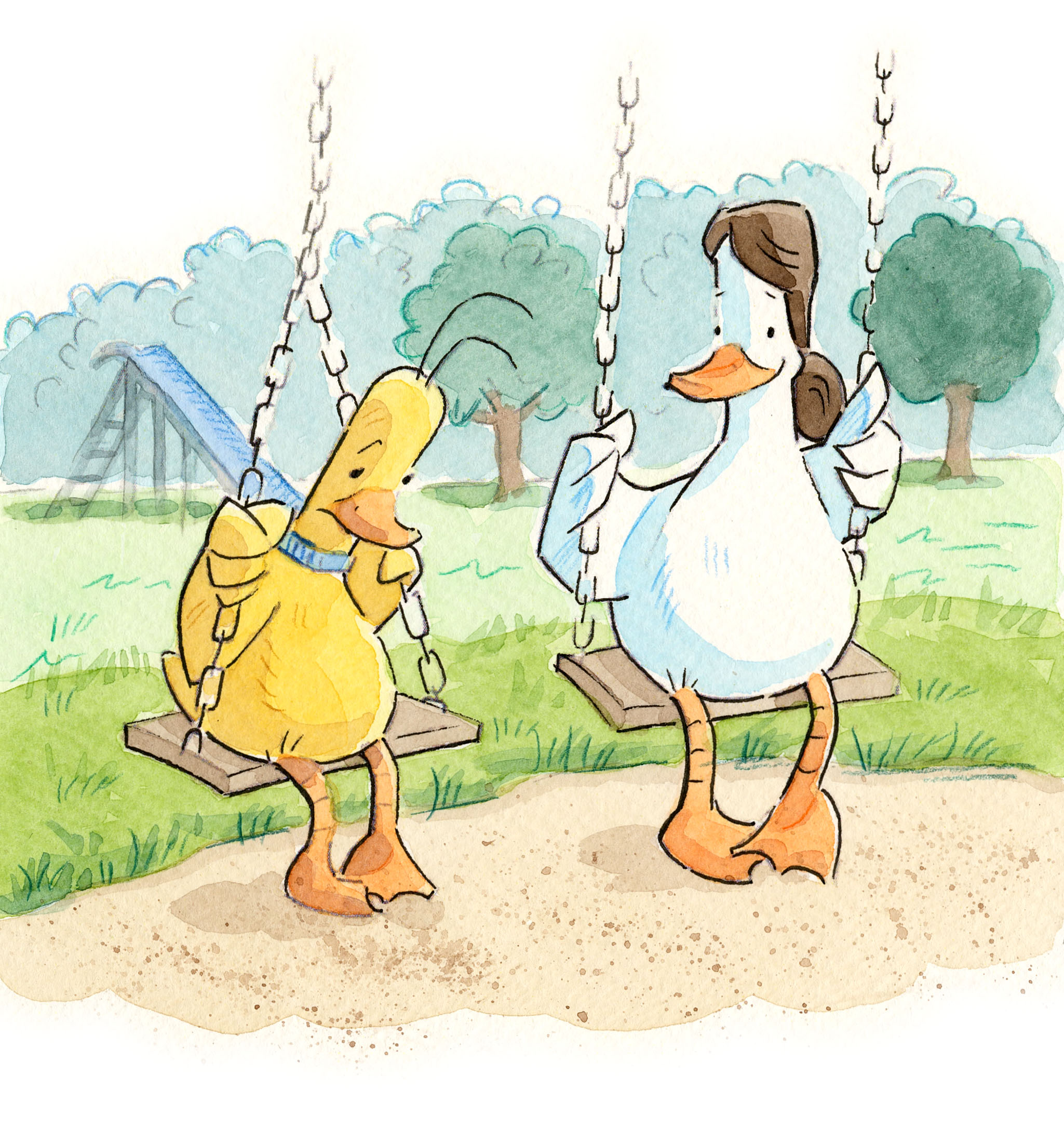

„Was bist du denn jetzt so giftig? Ich will dir doch nur Mut machen! Außerdem stimmt es ja: Du denkst immer, dass es schlecht läuft und am Ende ist doch wieder alles super.“, beteuert die Mama und setzt sich auf eine der beiden Schaukeln. Während sie langsam hin und herpendelt, mit festem Blick auf die Bäume, murmelt sie: „Erklär es mir. Ich möchte dich wirklich gerne verstehen.“

Schweigend legt Merle die Geige in den Kasten zurück und setzt sich auf die kleinere Schaukel neben ihrer Mutter. Für eine Weile schauen beide in das Grün des Waldes und sagen nichts.

Schließlich scharrt Merle mit den Schwimmfüßen in der feuchten Erde: „Ich weiß auch nicht. Aber … immer, wenn du sagst `Du schaffst das` oder `Du kannst das ganz bestimmt`, dann setzt mich das irgendwie noch mehr unter Druck. Weil … es sich so anhört, als könntest du dir gar nicht vorstellen, dass ich etwas nicht schaffe. Und dann kriege ich Angst, dass du total geschockt und enttäuscht von mir wärst, wenn es doch nicht klappt. So als hättest du dann ein ganz anderes Bild von mir.“

„Ach Liebes, ich will doch nur, dass es dir gut geht. Und wenn ich merke, dass sich bei dir alles nur noch um Noten und Prüfungen dreht und du dich selbst so unter Druck setzt und fertig machst, dann weiß ich gar nicht mehr, wie ich dir helfen soll. Also versuche ich irgendetwas zu sagen, damit du an dich glaubst und dich auch mal entspannen kannst. Aber anscheinend war das nicht das Richtige, hm?“.

Merle zuckt mit den Schultern und dreht sich mit der Schaukel ein, bis die beiden Ketten zu einem engen Strang verwoben werden: „Ich will dich einfach nicht enttäuschen. Eigentlich will ich nur, dass du stolz auf mich sein kannst.“Da steigt Mama Ente von der Schaukel, wendet sich ihrer Tochter zu und umarmt sie fest mit den Flügeln. Sie drückt ihr einen Kuss auf den Kopf und murmelt ihr ins Gefieder: „Weißt du, ich habe dir nicht umsonst den Namen Merle gegeben. Er bedeutet schließlich „helles, strahlendes Meer“. Und dieses helle, strahlende Meer trägst du immer in dir, egal was passiert. Auch wenn ein Sturm aufzieht und sich der Himmel verdunkelt. Wie könnte ich da wegen irgendwelcher Noten ein anderes Bild von dir bekommen?“

Versunken in die warme, kuschlige Umarmung ihrer Mutter ist es Merle, als könne sie das helle, strahlende Meer tief in ihrer Brust spüren: Als wäre da ein unberührbarer Kern in ihr, der wertvoll ist und bleibt, ohne sich beweisen zu müssen. Was für ein tröstlicher Gedanke! Und wie um allerletzte Zweifel auszuräumen, fragt Merle leise: „Aber wärst du wirklich nicht enttäuscht?“.

Mit beiden Flügeln umschließt Mama Ente das Gesicht ihrer Tochter und blickt ihr tief in die Augen: „Nein. Ich wäre ganz sicher nicht enttäuscht von dir. Weißt du auch, warum? Weil es für mich gar nicht darum geht, ob du diese Schule schaffst, sondern ob diese Schule zu dir passt. Ich staune immer wieder, wie sehr du dich für deine Ziele einsetzt. Aber du darfst dich auch fragen, ob dir die Academia guttut. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das einfach nicht der richtige Weg für dich.“

Merle lauscht den Worten ihrer Mutter und spürt, dass sie ihr glauben kann. Sie atmet auf und fühlt sich mit einem Mal befreit. Das helle, strahlende Meer in ihr dehnt sich aus und überstrahlt den Druck, die Kälte und Härte. „Ich hab dich lieb, Mama.“, flüstert sie und schmiegt sich noch etwas fester an.

Das Modell der sozialen Reaktion

Eine kleine Gruppe perfektionistischer Kinder scheint aus Familien zu stammen, die chaotisch, vernachlässigend, unstrukturiert bis hin zu missbräuchlich sind.

Der Perfektionismus ist in diesem Fall ein Versuch, in einer unkontrollierbaren und beängstigenden Situation wieder Handlungsfähig zu werden, Kontrolle zurückzugewinnen und sich selbst zu schützen.

Die Logik dahinter: Wenn ich alles richtig mache, kann ich vielleicht Gewalt, Strafen und Abwertung entgehen. Wenn ich mir selbst Standards setze und strenge Regeln auferlege, dann kann ich Ordnung in das Chaos bringen.

Auch Mobbing und Ausgrenzung durch Gleichaltrige kann solche Entwicklungen begünstigen (Wilson und Team, 2015).

Schule

Wettbewerbsklima

Kinder vergleichen sich oft mit ihren Mitschüler/innen. Und wenn das Klima in der Klasse stark leistungsbezogen ist – also oft gefragt wird, wer was geschafft hat, wer schneller war oder die besten Noten hat – verstärkt das den inneren Druck. Lehrkräfte heizen dieses Wettbewerbsklima manchmal an, indem sie den Notenspiegel ans Whiteboard schreiben, den Notendurchschnitt auf den Tests vermerken oder Schüler/innen miteinander vergleichen („Nehmt euch mal ein Beispiel an…“).

Wer immer wieder hört, wie wichtig Noten und Erfolge sind, übernimmt diese Haltung oft selbst. In Klassen mit vielen leistungsstarken Kindern fühlen sich manche besonders unter Druck, sich zu beweisen – oder sie ziehen sich zurück aus Angst, nicht zu genügen (Assor, Roth & Deci, 2004). Dieser Druck verstärkt sich, wenn es auf den Übertritt zugeht und die Kinder merken: Jetzt entscheiden meine Noten darüber, mit wem ich in die Klasse komme und wie mein weiterer Weg aussieht. Je stärker einzelne Bewertungen in die Übertrittsentscheidung einfließen, je bedeutsamer der Übertritt für die Eltern ist und je undurchlässiger das Schulsystem ist, desto mehr Druck wird aufgebaut.

Noten

Viele Lehrkräfte bemühen sich heute um eine positive Fehlerkultur. Dennoch lernen Kinder früh: Bei Prüfungen gilt das alles nicht mehr – dort kosten Fehler Punkte. Möglichst fehlerfreie Leistungen bringen hingegen Anerkennung und gute Noten. Und je leistungsorientierter ein Schulsystem ist, desto stärker kann sich bei Kindern der Eindruck verfestigen, dass ihr Wert als Mensch von der schulischen Leistung abhängt.

Auch das Verhalten von Lehrkräften spielt eine Rolle. Kinder übernehmen häufig die Haltung, die ihnen vorgelebt wird: Wenn Fehler offen angesprochen werden dürfen und Lernfortschritte wichtiger sind als perfekte Ergebnisse, fällt es ihnen leichter, auch sich selbst mit mehr Wohlwollen zu begegnen. Wird hingegen sehr stark auf Leistung, Sauberkeit und Richtigkeit geachtet, entwickeln Kinder eher die Überzeugung: „Ich darf keine Fehler machen.“

Gesellschaft

Unsere Gesellschaft liebt Leistung – und Kinder spüren das

Wir leben in einer Zeit, in der Leistung, Selbstverwirklichung und ständige Verbesserung einen hohen Stellenwert haben. Schon Grundschulkinder bekommen mit: Wer gute Noten hat, wird gelobt. Wer auf dem Siegerpodest steht, bekommt Applaus. Wer „alles richtig macht“, wird bewundert.

Studien zeigen, dass gerade Jugendliche heute deutlich perfektionistischer denken und fühlen als noch vor 30 Jahren. Der Druck, sich ständig zu optimieren – in der Schule, im Sport, in sozialen Medien – nimmt zu (Curran & Hill, 2019).

Soziale Medien machen „perfekt sein“ scheinbar normal

Auch der Alltag außerhalb der Schule trägt seinen Teil dazu bei: Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer Welt auf, in der Erfolg und Schönheit ständig sichtbar und vergleichbar sind – vor allem durch soziale Medien.

Was sie dort sehen, sind meist idealisierte Ausschnitte: perfekte Bastelprojekte, außergewöhnliche Leistungen, muskulöse oder sehr dünne, inszenierte Körper und einen Lifestyle, den sich nur die wenigsten werden leisten können. Für viele Kinder und Jugendliche entsteht der Eindruck: „So müsste ich auch sein.“ Studien zeigen, dass intensive Mediennutzung mit einem stärkeren Hang zum Perfektionismus zusammenhängt (Danielsen und andere, 2023; Vanhoffelen und andere, 2025).

Buchtipp: "Du schaffst das, Merle!" - ein Mitmachbuch für junge Perfektionist/innen

Klicke auf das folgende Buch-Cover und du gelangst direkt zur Bestellmöglichkeit:

Ein Buch, das Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 12 Jahren dabei hilft:

- zu erkennen, dass ihr Wert als Mensch nicht von guten Noten oder Leistungen abhängt und sie sich Liebe nicht verdienen müssen.

- Fehler als Teil des Lernprozesses anzunehmen und gelassen mit ihnen umzugehen.

- den Mut und die Ausdauer zu entwickeln, um bei Schwierigkeiten am Ball zu bleiben, anstatt mit einem „Ich kann das nicht! Ich bin sowieso zu dumm!“ das Handtuch zu werfen.

- den Kreislauf aus unerbittlichen Leistungsansprüchen, Prüfungsängsten und Selbstkritik zu durchbrechen.