Was macht hochbegabte Kinder anfälliger auf Perfektionismus?

Auffallend häufig berichten Eltern hochbegabter Kinder davon, dass diese sehr hohe Ansprüche an sich selbst stellen, bei Fehlern sofort das Handtuch werfen, Zeichnungen zerreißen und Arbeitsblätter ausradieren, wenn sie nicht perfekt sind und Neues erst gar nicht ausprobieren möchten, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, dass sie es von Anfang an können.

Doch warum gehen Hochbegabung und Perfektionismus so häufig Hand in Hand? Die folgenden Erklärungsversuche können ein wenig Licht ins Dunkel bringen.

Frühe Lernerfolge - der Eindruck: "Ich muss immer gut sein"

Hochbegabte Kinder haben oft schon im Kleinkindalter viele Dinge schneller verstanden und sich Fähigkeiten rascher angeeignet als Gleichaltrige. Diese frühen Erfolge führen leicht zu einer Identifikation mit Leistung: „Ich bin die, die alles richtig macht.“ Oder: „Ich bin der, der immer sofort weiß, wie’s geht.“

Wenn dann später Anforderungen steigen oder erste Fehler passieren, fühlen sich diese Kinder schnell bedroht in ihrem Selbstbild: „Was ist plötzlich mit mir los?“

"Du bist so schlau!" - Zuschreibungen, die Druck erzeugen

Eltern, Lehrkräfte oder andere Erwachsene loben oder bewundern hochbegabte Kinder oft für ihre Intelligenz und Begabung oder lassen im Beisein des Kindes entsprechende Aussagen fallen („Er ist wirklich ein kluges Köpfchen.“, „Sie muss nicht viel lernen, ihr fällt halt alles leicht.“, „Mein kleines HBchen…“).

Das ist gut gemeint – führt aber manchmal dazu, dass Kinder sich nur dann wertvoll fühlen, wenn sie besondere Leistungen zeigen. Verschiedene Untersuchungen zeigen zudem, dass das Hervorheben von Intelligenz und Begabung die Angst vor Fehlern verstärkt und dazu führt, dass Kinder herausfordernden Aufgaben eher aus dem Weg gehen.

Hohe Reflexionsfähigkeit und Diskrepanz zu anderen Entwicklungsbereichen

Viele hochbegabte Kinder beobachten genau, denken voraus und können sich sehr gut vorstellen, wie ein bestimmtes Ergebnis im Idealfall aussehen sollte. Sie zeichnen nicht einfach darauf los, sondern wissen genau, wie der Hund oder der Kran auszusehen hat. Gibt es nun aber eine Diskrepanz zwischen den kognitiven und den feinmotorischen Fähigkeiten, kommt es schnell zum Frust: „Wieso bekomme ich das nicht so hin, wie ich das will?!“ Mit einem perfekten Idealbild im Kopf sehen sie oft nicht, was sie schon gut können, sondern nur das, was (aus ihrer Sicht) noch nicht reicht. Im Falle solcher Abweichungen werden oft auch gut gemeinte Komplimente von außen abgewehrt.

Stärkeres Nachdenken - auch über Fehler

Hochbegabte Kinder sind oft sehr reflektiert und analysieren Situationen sehr genau. Das ist eine Stärke – kann aber auch dazu führen, dass sie sich intensiv mit Fehlern oder kleinen Schwächen beschäftigen und sie überbewerten. Ein einmaliger Versprecher beim Vorlesen wird dann zur inneren Katastrophe: „Wie konnte mir das passieren?“

Unterschätzte Anforderungen - bis es plötzlich nicht mehr leicht ist

In den ersten Schuljahren ist die Schule für viele hochbegabte Kinder unterfordernd – sie lösen Aufgaben schnell und mit wenig Aufwand und sind oft damit beschäftigt, auf die anderen zu warten. Insbesondere, wenn sie Vielerlei bereits können, was sie in der Schule erst lernen „sollten“ entwickeln sie verständlicherweise manchmal eine eher passive Arbeitshaltung im schulischen Kontext und gewöhnen sich daran, für Prüfungen nichts vorbereiten zu müssen. Wenn dann plötzlich mehr Ausdauer, Training oder Frustrationstoleranz gefragt ist, fehlt oft die Lernerfahrungen, dass man manche Dinge üben muss und dass Fehler und Misserfolge Teil des Lernprozesses sind. Statt „Ich muss mich mehr anstrengen“ denken manche Kinder dann: „Ich bin nicht mehr gut genug.“ Oder „Vielleicht bin ich doch nicht so schlau wie alle meinen.“

Hohe Erwartungen von außen - manchmal unausgesprochen

Viele hochbegabte Kinder sind sensibel und haben einen guten Blick für subtile soziale Signale. Auch wenn Eltern oder Lehrkräfte gar keinen bewussten Druck machen, spüren doch viele die Erwartungen ihres Umfelds.

Wenn sie oft hören: „Du hast so viele Möglichkeiten!“, „Meine kleine Wissenschaftlerin – bei dir bin ich echt gespannt, was mal aus dir wird!“, kann das zur Überzeugung führen, etwas Besonderes sein und leisten zu müssen.

Lässt die schulische Leistung eines hochbegabten Kindes beispielsweise im Rahmen der Pubertät einmal nach, heißt es schnell: „Du hättest doch so viel Potenzial!“. Daraus entsteht schnell der Druck, sich beweisen zu müssen.

Manchmal sind Lehrkräfte wenig mit Hochbegabung vertraut oder zweifeln – im Falle von schulischer Minderleistung- die Resultate des Schulpsychologischen Dienstes oder der Kinder- und Jugendpsychotherapie-Praxis an. Unüberlegte Aussagen wie „Na, von einem „Hochbegabten“ hätte ich mehr erwartet“ oder „Wer angeblich so schlau ist, dem müsste das doch leichtfallen“, erzeugen das Bild, dass man mit anderen Maßstäben gemessen wird und sich keinerlei Unzulänglichkeiten leisten kann.

Der Wunsch, dazuzugehören

Hochbegabte Kinder fühlen sich manchmal anders – und möchten trotzdem einfach dazugehören. Bei vielen von ihnen wird das Gefühl untergraben, gut zu sein, wie sie sind, weil sie bei Gleichaltrigen schnell als „Besserwisserin“ oder „Streber“ abgestempelt werden. Manche Kinder versuchen, dieses Gefühl von Unzulänglichkeit zu kompensieren, indem sie möglichst perfekt sind oder „wenigstens in der Schule alles richtigmachen“, wenn die anderen sie schon so kritisch beäugen.

Perfektionismus: Immer ein Problem?

Nicht immer wirken sich hohe Ansprüche hinderlich aus. Anstatt hochgebabten Kindern ihre hohen Ansprüche auszureden, ist es oft hilfreicher, ihnen einen guten Umgang damit zu ermöglichen. Im folgenden Video gehen wir näher darauf ein, was Perfektionismus ist, welche Formen es gibt und inwiefern sich ein "funktionales Exzellenzstreben" von einem hinderlichen Perfektionismus unterscheidet:

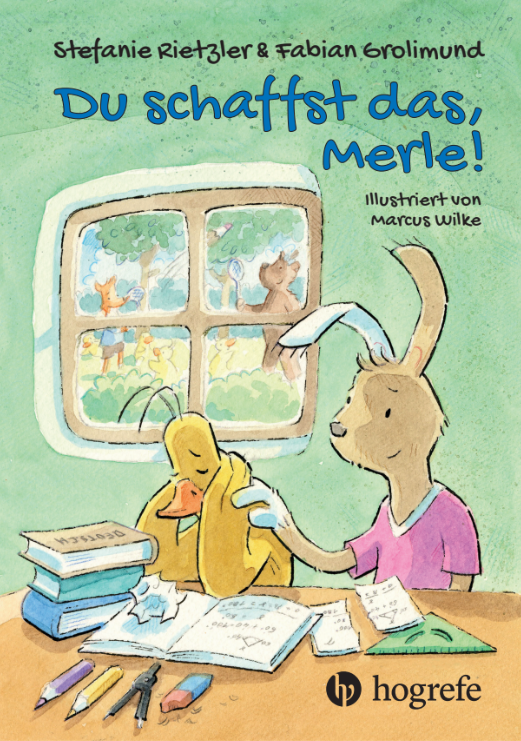

Buchtipp: "Du schaffst das, Merle!" - ein Mutmachbuch für junge Perfektionist/innen

(mit einem Klick auf das Cover gelangen Sie direkt zur Bestellmöglichkeit)

(mit einem Klick auf das Cover gelangen Sie direkt zur Bestellmöglichkeit)

Ein Buch, das Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 12 Jahren dabei hilft:

- zu erkennen, dass ihr Wert als Mensch nicht von guten Noten oder Leistungen abhängt und sie sich Liebe nicht verdienen müssen.

- Fehler als Teil des Lernprozesses anzunehmen und gelassen mit ihnen umzugehen.

- den Mut und die Ausdauer zu entwickeln, um bei Schwierigkeiten am Ball zu bleiben, anstatt mit einem „Ich kann das nicht! Ich bin sowieso zu dumm!“ das Handtuch zu werfen.

- den Kreislauf aus unerbittlichen Leistungsansprüchen, Prüfungsängsten und Selbstkritik zu durchbrechen.